LES TRÈS BELLES HEURES

Über Kunst und Poesie

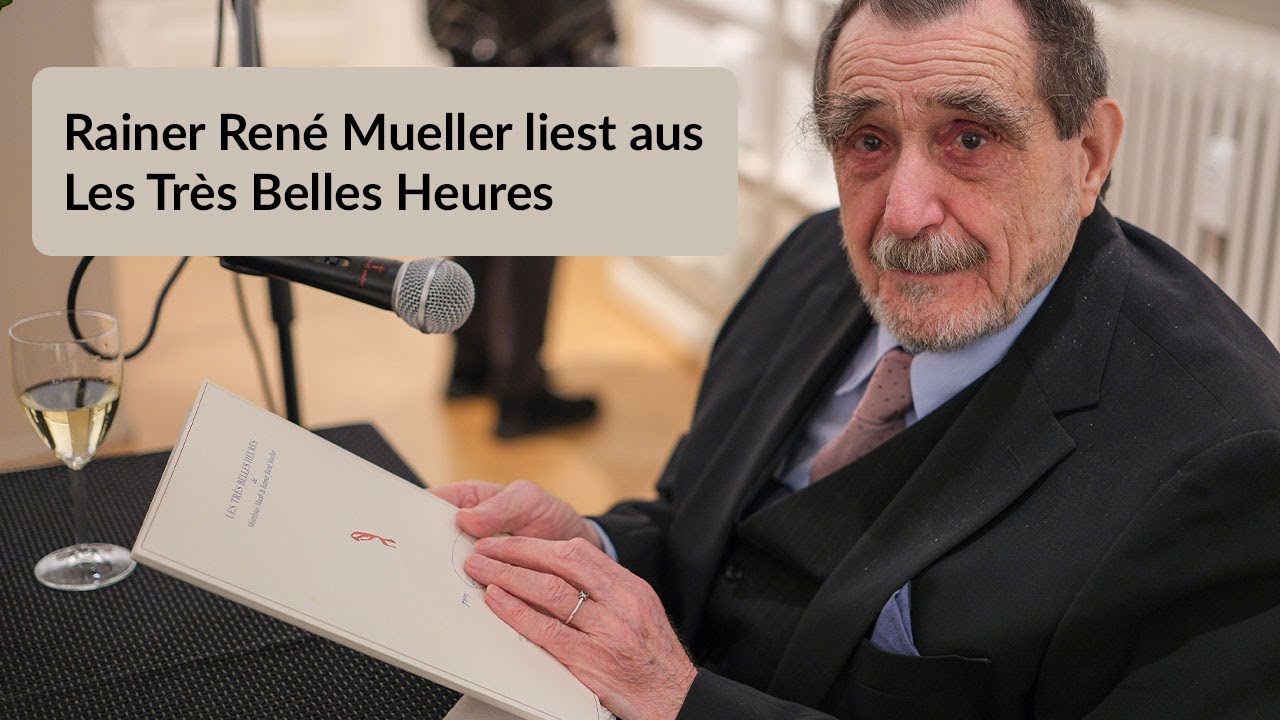

Die Vorstellung des Buches “Les Très Belles Heures” von Rainer René Mueller zu Bildern von Matthias Mass fand großen Anklang: Über 70 Gäste, darunter Wegbegleiter des Autors aus Paris, Berlin und Straßburg, nahmen teil. Besonders erfreulich war die Gegenwart des zahlreichen jungen Publikums.

Rainer René Mueller trug die Gedichte aus dem Buch vor – ein unvergessliches Erlebnis für alle Anwesenden, das mit konzentrierter Aufmerksamkeit und großem Applaus gewürdigt wurde.

Alle Fotos © Stephan Teuber

Die Tradition des Stundenbuches und ihre künstlerische Neuformung

In seiner beeindruckenden Rede ordnete Ingo Ebener “Les Très Belles Heures” in die lange Tradition der Stundenbücher ein.

Diese kunstvollen Bücher, die ihren Ursprung und ihre Blütezeit im 15.Jahrhundert haben, dienten als illuminiertes Gebetbuch nicht nur der privaten Andacht, sondern auch dem Laiengebet und der Erinnerung an die Vergänglichkeit der Zeit.

Berühmte Werke wie die “Très Riches Heures des Herzogs von Berry “ oder das Stundenbuch von Besancon sowie das Stundenbuch der Sforza stehen in dieser künstlerischen Linie.

“Les Très Belles Heures” knüpft an diese Tradition an – nicht als Gebetbuch, sondern als meditative Annäherung an die Kunst. Die Gedichte von Rainer René Mueller und die Bilder von Matthias Maaß, die in Anlehnung an die 12 Kalendermonate ausgewählt wurden, laden zur Reflexion ein

Verbindung von Bild und Wort – eine einzigartige Korrespondenz

Ingo Ebener beschreibt das Wechselspiel zwischen den Bildern und Gedichten als einen lebendigen Dialog. Die Kunstwerke von Matthias Maaß erzählen Geschichten durch Gesichter und Linien, die zwischen Erscheinen und Verschwinden oszillieren. Die Gedichte von Rainer René Mueller greifen diese Impressionen auf und verleihen ihnen eine poetische Stimme.

Die Beziehung zwischen Wort und Bild ist dabei nicht hierarchisch – keines erklärt das andere. Vielmehr entsteht eine Korrespondenz, die dem Betrachter und Leser neue Perspektiven eröffnet.

Alle Fotos © Stephan Teuber

Kunst, die zum Sprechen gebracht wird

Kunst lebt vom Austausch – zwischen Werken, Künstlern und Publikum.”Les Très Belles Heures” macht diesen Austausch auf einzigartige Weise erlebbar. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Gedichte über einen QR-Code im Buch als Audiodateien abzurufen, gelesen von Rainer René Mueller.

Dieses Buch ist weit mehr als eine Hommage an den 2019 verstorbenen Künstler Matthias Maaß – es ist ein lebendiges Kunstwerk, das Bilder und Worte in Bewegung setzt und zum Dialog einlädt.

Die Rede von Ingo Ebener

Über-

mäßig bewegt

– Les Très Belles Heures

De

Matthias Maaß & Rainer René Mueller

1

Dieses Buch der Stunde, das ich die schöne Gelegenheit habe, mir und Ihnen zu präsentieren, trägt den französischen Namen Les Trés Belles Heures und wurde nach Art eines Stundenbuches zusammengestellt und verfasst. Die vor allem im Mittelalter wurzelnde Tradition des Stundenbuches, horarium oder auch Livre d’heures genannt, ist eng an die Andacht und das Stundengebet geknüpft; eine Tradition, die mit dem Gebet auch feste Tageszeiten zelebrierte und mit den festen Zeiten auch der Zeit selbst gedachte.

Stundenbücher waren kostbare Bücher, reichverziert und illustriert erhielten sie beispielsweise wie die Kalenderbilder der Très Riches Heures des Herzogs von Berry aus dem 15. Jahrhundert monatstypische Tätigkeiten. Dieser Herzog von Berry (auch Jean le Magnifique, also Johann der Prächtige genannt) war außerdem der Auftraggeber eines weiteren Stundenbuches, der Très Belles Heures de Notre-Dame, das Miniaturen enthält, die mit großer Wahrscheinlichkeit u.a. von Jan van Eyck stammen.

Diese besondere Tradition des die Stunden ausschmückenden und auch den Toten gedenkenden Stundenbuches wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Rainer Maria Rilke mit seinem Gedichtzyklus Das Stunden-Buch wieder aufgegriffen und beispielsweise durch den flämischen Holzschnitzer Frans Masereel fortgeführt.

2

An diese große, vielfältige und vor allem künstlerische Tradition des Stundenbuches erinnert das nun von Wilhelm Kampik verlegte Buch, das Bilder von Matthias Maaß nach Photographien von Stephan Teuber und Gedichte von Rainer René Mueller, die Leonard Keidel kunstvoll gesetzt hat, enthält, beispielsweise auf dem Rückdeckel mit einer Abbildung des Homme zodiacal, des Tierkreiszeichenmannes, aus den Très Riches Heures.

Obwohl es sich weniger um ein Gebet- oder Andachtsbuch handelt – es ist eher eines, für das die Malebranche Definition der Aufmerksamkeit als einem natürlichen Gebet der Seele gilt –, gedenkt es doch des Künstlers und Menschen Matthias Maaß, der 2019 verstorben ist. Dass die Bilder von Maaß, die entsprechend der 12 Kalendermonate jeweils aus dem Monat ihres Entstehens ausgewählt wurden, selbst Teil an diesem Memento Mori haben, ist eine der Besonderheiten und Vorzüge des Buches und ja, der Kunst überhaupt.

Die Kunst, mit ihren Bildern und Worten, mit ihren Tönen, ihren Gesichtern, raumgreifenden Schritten und berührenden Farben, ihren Stimmen und Stimmungen, ist lebendig. Wäre sie es nicht, so käme es zu keinem Austausch zwischen den Bildern, den Gedichten, ihren Betrachtern, Lesern und Zuhörern.

Obwohl man die Bilder einzeln und ebenso die Gedichte ganz für sich und freigiebig allein betrachten kann – und ihnen überhaupt die volle Aufmerksamkeit schenken sollte –, stehen sie doch in einer besonderen Ab- und Reihenfolge und miteinander im Dialog.

Der Austausch zwischen Bild und Schrift ist dabei ein merkwürdiger, denn weder stehen hier Bilder von besonderer Qualität gegen ebenso kunstvolle Gedichte noch erklären und verklären die Gedichte die Bilder, obwohl sie diesen doch größtenteils nach und zugeschrieben wurden. Die Bilder haben abgefärbt und wurden in den Gedichten vielleicht auch vermalt und gespiegelt, aber kommen doch eigentlich in einem gänzlich neuen Raum zusammen, der offen für Aktivität, für ein durchlässiges Hin und Her – und vielleicht sogar für ein l’art pour l’art ist.

Gerade, wenn man die richtige Mitte zwischen Bildern und Gedichten gefunden hat, die in keinem Abhängigkeits- aber einem lebendigen Verhältnis stehen, wenn man also einen maßvollen Umgang gefunden hat, kommt der Austausch, kommt die Korrespondenz in Bewegung, „…mäßig bewegt“ – wie man mit dem Titel eines der Gedichte von Rainer René Mueller sagen könnte, das sich als Formulierung auch im Gedicht „… dunkel, zu sagen“ findet.

3

Ich erlaube mir nun, ihnen ein paar Eindrücke meiner Lektüre dieses Buches

mitzuteilen, das mich tatsächlich seit den wenigen Wochen, die ich es in Hände halte, übermäßig bewegt hat.

In allen ausgewählten Bildern von Matthias Maaß, so verschieden sie auch sind, sind Gesichter zu erkennen, die mit Strichen oder Linien den Eindruck des Einfach- und Raschdahingeworfenen vermitteln; Gesichter und Figuren, die mit den Dingen, Szenen und Farben verschwimmen und verschwinden – und die es nicht ganz schaffen, weil sie dem Bild selbst Entscheidendes hinzufügen, einen Ausdruck, eine Stimmung, einen Blickwinkel heraus ; – Perspektiven, die sich manchmal im Raum verlieren (und die man vielleicht gerade deswegen aufgreifen muss), Augenblicke, blickende Augen und Blickwinkel, die manchmal überzeichnet, verdunkelt sind, manchmal hinter Gittern gesperrt und manchmal endlos reproduziert, als ob sie sich mit anderen nicht individuellen Gesichtern in einer Masse auflösen müssten oder in einem wortlosen Gerede und Murmeln.

Sprechen die Bilder? Vor diese Frage habe ich mich häufig gestellt gesehen. Bis auf die Signatur sind nur auf wenigen Bildern Worte lesbar – aber erzählen nicht alle ausgewählten Bilder etwas, selbst wenn die dargestellten Münder geschlossen bleiben, winken und zwinkern sie nicht – beispielsweise über die häufig geöffneten Augen, und ist nicht auch der schöne Schwung der Linien Schrift?

4

Dieser hier nur von mir dunkel umrissenen Narration der Bilder meint man, wenn man die Gedichte liest, sehr viel präziser wiederbegegnen zu können, weil diese ihr Gestalt und Echo verleihen – und sind gelungene Gedichte nicht immer stimmhaft und stimmlos zugleich? In machen Gedichten von Rainer René Mueller finden sich deiktische Begriffe, also ein hinweisendes und hinführendes hier, siehe, sieh, so. Es ereignet sich ein vielstimmiges Beschauen und Betasten der Gesichter, der Augen, der Münder, der Köpfe, das in gewisser Weise, aber nur in gewisser Weise, Licht ins Dunkel bringt, weil es – so wie der Maler aus dunklen mit Kohle, Kreide oder Tusche gezogenen Linien, Strichen, Schattierungen und Konturierungen auf dem Weiß des Papiers etwas lebendiges entstehen lässt – „verschiedene Grade der Dunkelheit“ zu benennen weiß, wie es im Gedicht „Gesicht…“ heißt. Grade, Stufen oder Abstufungen also, die aufgrund der Dunkelheit und der Ver- und Eindunkelungen kaum sichtbar, aber vielleicht doch wahrnehmbar sind. Und vielleicht darf man sogar behaupten, dass im Gedicht gerade das sicht- und hörbar gemacht wird, was unsichtbar und unhörbar ist, sich verloren, vermalt und verschrieben hat oder aber nur oder vor allem gedacht wurde, so wie es in einem Tagebucheintrag von Matthias Maaß heißt: „Manchmal denke ich, male ich.“ Was ist aber dieses Denken anderes als eine kunstvolle Verdoppelung, eine kompositorische Spiegelung dessen, was im signierten Kunstwerk vollendet scheint? Das Denken ist wesentlich für die Denkenden und bringt nur selten Werke der Kunst hervor. Aber das Denken ist gewiss Teil jener dichterischen Maßarbeit, die zwischen Schwarz und Weiß, aber auch Gelb oder Rot, Gold – in Leucht- und Lichtstrahlen, in Musiktropfen, Flüstertönen, Klirren und Klopfen, im Schrei und in der Stille in Zwischenräumen und Zwischenzeiten auf- und durch- und ausscheint. Es hat auch Teil an jener Lektüre vergangener Stunden, die die Stimmen von Anton Webern, Mallarmé, Ernst Meister, Flaubert oder Rilke eingefangen hat, die sich in den Gedichten zu Wort melden.

Diese Stimmen werden „mit Bewegtheit“ im Raum verteilt, ausgedrückt und arrangiert. „Mit Bewegtheit“, und diese mit Anführungsstrichen versehene Bewegtheit findet sich – wohlüberlegt – in einem Gedicht mit dem malerischen Titel „Still Life“. Der Titel „Still Life“ aber führt uns in seiner Doppeldeutigkeit in zwei ganz verschiedene Richtungen, in das unbewegte Dasein des Still- und Totgestellten, des Stilllebens und der natura morta und in das widerständige Doch, zu demjenigen, was noch und doch am leben ist, was nicht nur gedreht und gewendet werden kann, sondern sich selbst dreht und wendet.

5

Vielleicht ist in dieser Hin- und Zuwendung abermals die Korrespondenz zwischen Bildern und Gedichten umschrieben. Selbst dort, wo es den Anschein hat, dass die Gedichte nachbilden, was die Bilder erzählen, stolpert man über einen schärferen Umriss, eine eigenständige Schattierung, eine neue Farbgebung, einen anderen Klang und Tonfall.

Wenn man in den Reflexionen von Matthias Maaß zu seiner eigenen Kunst lesen kann, sie sei das Produkt von Stimmung und persönlichem Erlebnis bei höchster Komprimierung und Konzentration bis in das Automatenhafte hinein und anschließender Bearbeitung, dann scheint das poetische Arbeiten von Rainer René Mueller in anderer Weise bewegt zu sein, weil es in seiner bewussten sprachkompositorischen und wesentlich musikalischen Reaktion auf das Erlebte und Gelebte jeder écriture automatique ins Wort fällt.

Ich glaube jedoch nicht, dass es einem Ut pictura poesis – einem Wie die Malerei so die Poesie – bedarf, um die gegenseitige Fürsprache und die befördernden Korrespondenzen des gemeinsam Abgedruckten zu erkennen. Und ich glaube sogar, dass nicht nur in den Gedichten gesprochen wird, und in ihnen wird ja auch für die Bilder gesprochen, sondern auch die Bilder sprechen oder zu sprechen beginnen, wenn man ihnen denn zuhört. Kunstwerke, auch wenn sie für sich stehen, sind doch dafür gemacht, dass sie jemand zum Sprechen bringt, dass „der einfache Augenblick“ in ihnen

hier und jetzt und wiederum in ferner Zukunft ertönt.

Hierzu trägt sicherlich auch die schöne Idee bei, dass die von Rainer René Mueller eingelesen Gedichte über einen QR-CODE abgerufen werden können, der am Ende des Buches mitabgedruckt ist.

(19.02.25 Ingo Ebener)